JAN LIEVENS

Leyde, 1607-Amsterdam, 1674

SAINT JEAN L’ÉVANGÉLISTE

Vers 1629

Pierre noire, craie blanche, sur papier préparé gris

196 x 114 mm

Historique : Londres, marché de l’art (attribué à Pieter Lastman) ; Vente, Amsterdam, Christie’s, 14 novembre 1994, lot 46 (comme école hollandaise, première moitié du XVIIe siècle) ; vente, Amsterdam, Christie’s, 1er novembre 1996, lot 116 ; Bilbao, collection particulière.

Bibliographie : Bernhard Schnackenburg, trad. Kristin Lohse Belkin, Jan Lievens: Friend and Rival of the Young Rembrandt with a Catalogue Raisonné of His Early Leiden Work 1623-1632, Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2016, cat. 99, p. 282-283 (repr.).

Les talents artistiques de Jan Lievens, fils d’un brodeur de Leyde, se sont développés très tôt. Après une première formation dans sa ville natale, le jeune peintre fréquente l’atelier de Pieter Lastman à Amsterdam entre l’âge de dix et douze ans. De retour à Leyde, sa rencontre en 1628 avec Constantin Huygens, homme de lettres, ami des arts et secrétaire des princes d’Orange, est un jalon essentiel d’une carrière aux ambitions internationales. Lievens s’installe à Londres en 1632, puis à Anvers trois ans plus tard. Il retourne ensuite aux Pays-Bas, à La Haye et Amsterdam, où il est en charge de prestigieuses commandes1.

Si la littérature des XVIIe et XVIIIe siècles a transmis la mémoire de l’œuvre de Lievens, au XIXe siècle celui-ci a pâti du prestige de son camarade et célèbre contemporain Rembrandt. En effet, tous deux ont été élèves de Lastman à quatre ans d’intervalle – Lievens le premier – avant que les « deux jeunes et nobles peintres2 » de la ville de Leyde ne se fréquentent et ouvrent un dialogue artistique, comme en témoignent leurs nombreuses affinités stylistiques durant la seconde moitié des années 1620. Il faut attendre les années 1970 pour que la personnalité de Lievens ne se fasse à nouveau jour grâce aux travaux de Rudolf E. O. Ekkart, Rüdiger Klessmann et Sabine Jacob, dont résulte la première exposition monographique à l’Herzog Anton Ulrich-Museum de Braunschweig en 19793.

Par la suite, les études de Werner Sumowski et Pieter Schatborn ont contribué à affiner la connaissance de l’œuvre de Lievens, notamment dans le domaine des arts graphiques, avant qu’une exposition à l’ampleur internationale ne fasse rayonner l’artiste à sa juste mesure en 20084. En concomitance avec l’exposition organisée au J. Paul Getty Museum en 2011, les travaux de Gregory Rubinstein participent à définir la ligne de partage entre les œuvres graphiques de Lievens et Rembrandt à la fin des années 1620 et avant le départ pour Londres en 1632, leur proximité culminant avec des études de figures mêlant pierre noire et sanguine5.

Attribué à Lievens par Sumowski et Schatborn puis publié par Bernhard Schnackenburg en 2016, notre saint Jean l’Évangéliste est datable de ces années leydoises, plus précisément vers 1629 selon Schnackenburg. Il a longtemps été associé à un second dessin qui n’est plus localisé à ce jour, figurant saint Jean avec une variante dans la position des bras. Tous deux sont stylistiquement très proche d’une étude pour un saint Pierre conservée au musée de l’Albertina à Vienne, également exécutée à la pierre noire et partageant le même caractère de monumentalité malgré leurs dimensions réduites6 (ill.).

Les dessins directement préparatoires à une estampe ou une peinture sont relativement rares dans le corpus de l’artiste et ces feuilles ne font pas exception. Il pourrait s’agir de recherches pour elles-mêmes, évoquant les modèles de religieux gravés par Odoardo Fialetti et publiés en 1626 à Venise7.

1 Notamment les décors de l’Oranjezaal du Huis ten Bosch, le palais royal d’été de la maison d’Orange, près de La Haye, ou de la chambre du bourgmaistre à l’hôtel de ville d’Amsterdam.

2 La formule est de Huygens, voir Jan Lievens: A Dutch Master Rediscovered, cat. exp. (Washington, National Gallery of Art, 26 octobre 2008-11 janvier 2009, Milwaukee Art Museum, 7 février-26 avril 2009, Amsterdam, Rembrandthuis, 17 mai-9 août 2008), Arthur K. Wheelock (dir.), Washington|New Haven|London, National Gallery of Art|Yale University Press, 2008, p. 286-287.

3 Ibid., p. viii-ix.

4 Cf. n. 2. Werner Sumowski, trad. Walter L. Strauss, Drawings of the Rembrandt School, vol. VII, New York, Abaris Books, 1983 ; Jan Lievens (1607-1674), prenten en tekeningen, cat. exp. (Amsterdam, Museum het Rembrandthuis, 5 novembre 1988-8 janvier 1989), Peter Schatborn (dir.), Amsterdam, Rembrandthuis, 1988.

5 Drawings by Rembrandt and his pupils: telling the difference, cat. exp. (Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 8 décembre 2009-28 février 2010), Holm Bevers (dir.), Los Angeles, J. Paul Getty Museum, 2009 ; Gregory Rubinstein, « Brief Encounter: the Early Drawings by Jan Lievens and Their Relationship with Those of Rembrandt », Master Drawings, vol. XLIX, nᵒ 3, 2011, p. 352-370 ; Gregory Rubinstein, « Three Newly Identified Figure Drawings by Jan Lievens » dans Liber Amicorum Dorine van Sasse van Ysselt, Charles Dumas (dir.), La Haye, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, 2011, p. 51-55.

6 Bernhard Schnackenburg, trad. Kristin Lohse Belkin, Jan Lievens: Friend and Rival of the Young Rembrandt with a Catalogue Raisonné of His Early Leiden Work 1623-1632, Petersberg, Michael Imhof Verlag, 2016, cat. 98, p. 281-282 et cat. 100, p. 283.

7 Ibid., p. 102.

Jan Lievens, Saint Pierre, pierre noire, rehauts de craie blanche, 296 x 182 mm, Vienne, musée de l’Albertina, inv. 8906.

ANTON CLEMENS LÜNENSCHLOSS

Düsseldorf, 1678-Wurtzbourg, 1763

L’ÉRUPTION DU VÉSUVE DU 5 AU 13 JUIN 1717

1717

Plume et encre noire et grise, lavis gris

510 x 720 mm [la composition]

534 x 738 mm [la feuille]

Filigrane : une fleur de lys de Strasbourg (h. 130 mm)

Le parcours et l’activité d’Anton Clemens Lünenschloss, peintre de la cour du prince-évêque de Wurtzbourg de 1719 à sa mort en 1763, sont documentés grâce à un fonds de 1300 dessins conservés au Martin von Wagner Museum1. Après une première formation à Düsseldorf et Anvers, Lünenschloss séjourne près de vingt ans en Italie grâce à la protection du prince-électeur du palatinat du Rhin. Passant par Venise et Florence, il s’installe d’abord à Rome à partir de 1703, fréquente l’académie de Saint-Luc et, selon toute vraisemblance, l’atelier de Carlo Maratti2. Il réside ensuite à Naples de 1708 à 1717, où il copie principalement les grands décors de Giovanni Lanfranco, Luca Giordano et Francesco Solimena, comme en témoigne le fonds du Martin von Wagner Museum. Car il se destine avant tout à la peinture décorative : à Wurtzbourg, il exécute des plafonds pour la Residenz à partir des années 1720, avant l’intervention célèbre de Giovanni Battista Tiepolo peu après 17503.

De son séjour à Naples, le Martin von Wagner Museum conserve une feuille avec deux paysages sur le motif – peut-être une page de carnet, comme l’indiquerait la pliure du papier (ill. ci-dessous). Exécutée d’un lavis brun clair très synthétique, elle évoque la manière des paysagistes français ou hollandais actifs à Rome vers le milieu du XVIIe siècle, comme Gaspard Dughet ou, contemporain de Lünenschloss, d’Alessio de Marchis. Datée de 1717 elle figure le pont de la Madeleine avec à l’arrière-plan à gauche le Vésuve, le cratère fumant, et Sorrente à droite, commenté et légendé en italien et en allemand.

Effectivement, à partir d’avril 1717, l’activité du Vésuve s’intensifie jusqu’à l’éruption au mois de juin suivant. Lünenschloss assiste à cet impressionnant événement qu’il restitue dans le dessin de grand format que nous présentons. S’il a certainement terminé son ouvrage en atelier, il a saisi la composition depuis un point de vue situé entre Torre Annunziata et Trecase. Il précise très concrètement comment se manifeste cette éruption, détaillant les deux bouches du volcan, l’aspect de la lave et la direction des différentes coulées, qu’il légende précisément dans un cartouche.

Outre l’observation de ce phénomène naturel, il est également témoin des comportements de la population, qu’il illustre dans une satire sociale : tandis que les nobles et les bourgeois affluent depuis Naples assister à l’éruption, les habitants ruraux sont contraints de fuir les maisons dévastées par les coulées de lave4.

Lünenschloss a réalisé un second dessin de l’éruption de 1717, signé, dont l’angle est pris un peu plus au nord et avec plus de recul : on y aperçoit le pont de la Madeleine à l’arrière-plan à gauche5. Il est probable que ces deux œuvres, très finies, soient destinées à une clientèle désireuse de garder une image de ce fascinant phénomène et répondent ainsi à des ambitions commerciales.

1 Dorette Richter, Der Würzburger Hofmaler Anton Clemens Lünenschloß (1678-1763). Sondergabe des Historischen Vereins von Mainfranken für das Jahr 1939, Wurtzbourg, Richard Mayr, 1939, p. 1-2.

2 Ibid., p. 7-8 ; Stefan Morét, « Ein deutscher Maler des 18. Jahrhunderts in Rom: Zeichnungen von Anton Clemens Lünenschloß für den Concorso Clementino der römischen Accademia di San Luca im Jahre 1706 », Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, no. 32, 2005, p. 255-270.

3 Richter, op. cit., p. 61 et suiv.

4 Ainsi qu’en témoigne le philosophe George Berkeley, qui assiste à l’éruption de 1717 et la commente dans une lettre adressée à John Arbuthnot : « Trois ou quatre d’entre nous montèrent dans un bateau et débarquâmes à Torre del Greco, une ville située aux pieds du Vésuve, au sud-ouest (…) Le vrombissement du volcan s’élevait de plus en plus violemment à mesure que nous approchions. (…) toutes ces circonstances (…) décrivaient la scène la plus extraordinaire et étonnante que j’ai jamais vue (…) Imagine un large torrent de feu liquide roulant depuis le sommet de la montagne et de tout son long, et dans une furie irrésistible mettre à terre et consumer les vignes, les oliviers, les figuiers, les maisons ; en un mot, tout ce qui se trouvait sur son passage. » (Alexander Campbell Fraser, M. A., Life and Letters of George Berkeley, D. D.…, Oxford, The Clarendon Press, 1871, p. 80).

5 Bologne, collection Vigliotti.

Anton Clemens Lünenschloss, Deux paysages des environs de Naples, 1717, plume et encre brune, lavis brun, 280 x 365 mm, Wurtzbourg, Martin von Wagner Museum, inv. Hz 5546.

DOMENICO MORELLI

Naples, 1823-1901

ÉTUDE DE FIGURES ORIENTALES

Vers 1877

Plume et encre brune, aquarelle

225 x 316 mm

Signé en bas à droite : « Morelli ».

Au verso, annoté par Alfredo Schettini : « Aquerello originale di Domenico Morelli 1823-1901 / « Le orientali » / 18 giugno 1960 Alfredo Schettini ».

Historique : Naples, Giuseppe Casciaro (1863-1941), peintre et élève de Domenico Morelli ; sa vente, Florence, Galleria d’arte|Associazione nazionale degli artisti, juin 1942 (« Odalische », sans n° de lot), le cachet de la vente et la signature de son fils Guido Casciaro au verso, en haut ; vente, Naples, Galleria Giosi, mai 1960, lot 173 ; Italie, collection particulière.

Bibliographie : Carlo Hautmann, I Pittori napoletani dell’800 e di altre scuole nella « Raccolta Casciaro », Florence, Galleria d’arte|Associazione nazionale degli artisti, 1942, [n. p.] (« Odalische »).

Exposition : Florence, Galleria d’arte|Associazione nazionale degli artisti (Piazza Pitti 15), 16 mai-10 juin 1942.

Domenico Morelli entre au Real lstituto di Belle Arti de Naples dès 1836, vers l’âge de treize ans1. Si sa carrière est indéfectiblement liée à l’institution napolitaine, qu’il réforme à la fin des années 1870 aux côtés du peintre Filippo Palizzi – son alter ego et son antithèse2 –, il devient également une personnalité artistique de premier plan dans l’Italie en cours d’unification.

En 1844, il remporte le premier prix d’un concours de peinture et une bourse qui lui permet de séjourner à Rome afin de parfaire sa formation. Mais les événements du Quarantotto (« de 1848 »), qui retentissent dans la péninsule italienne comme dans toute l’Europe, lui donnent l’occasion d’échapper au carcan de l’institution académique, dont les principes sont encore fondés sur un idéal classique hérité de la fin du XVIIIe siècle. En 1851, il parvient à fuir la capitale des Bourbons pour Florence ; il y remporte son premier succès critique en 1855 avec Les Iconoclastes. Cette œuvre manifeste l’intention du peintre de « représenter des figures et des choses, non pas vues, mais vraies et imaginées à la fois3 » et ouvre ainsi la voie à une forme de vérisme historique dans son œuvre4.

Le choix des sources historiques et littéraires des œuvres de Morelli, de même que l’élaboration de ses compositions, dépendent fondamentalement de son amitié avec l’historien et homme politique Pasquale Villari. Les deux hommes échangeront toute leur vie durant. Libre penseur, Villari initie Morelli à la lecture de Dante, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi, ainsi qu’à la littérature anglo-saxonne : Shakespeare, Walter Scott et lord Byron.

À partir de la fin des années 1860 leur intérêt se porte sur l’histoire de l’Orient et des religions chrétienne et islamique. Morelli se documente rigoureusement, lisant notamment Ernest Renan, se procurant des objets venus d’Orient ou encore des photographies de la Palestine auprès du peintre Lawrence Alma-Tadema5. Mais à sa rencontre avec Mariano Fortuny y Marsal au début des années 1870, les sujets orientaux s’affranchissent parfois de références historiques pour devenir prétextes à des recherches purement formelles.

En 1877 Morelli réalise une Odalisque acquise par le collectionneur Giovanni Maglione6 (ill. ci-dessous). Cette étude représentant deux orientales est en rapport avec ce tableau, malgré leurs variantes et la nature différente des deux images. L’aquarelle est en effet privée de l’atmosphère de séduction qui domine dans l’œuvre peinte. L’attention se porte davantage sur les jeux de couleurs et de lumière étudiés à l’aquarelle ; la blancheur du drapé de la figure au premier plan sont superbement restituées par la réserve du papier7. Peut-être l’emploi de cette technique est-il une rémanence de l’art de Fortuny, dans laquelle ce dernier excellait8.

La pratique du dessin est essentielle au processus créatif morellien, lui permettant de mettre en image ses idées. À sa suite, toute une génération d’artistes s’est appropriée ce médium et son style, notamment reconnaissable à l’usage de la plume et de l’encre, d’une grande spontanéité.

1 Costanza Lorenzetti, L’Accademia di Belle Arti di Napoli (1752-1952), Florence, Felice Le Monnier, 1952, p. 256.

2 « Antithèse » : l’expression est de Costanza Lorenzetti (id.). Sur ses nominations en tant que professeur de l’Istituto di Belle Arti de Naples et sa réforme de 1878, ibid., p. 128-133.

3 Domenico Morelli, « Filippo Palizzi e la scuola napoletana di pittura dopo il 1840. Ricordi » [deuxième partie], Napoli nobilissima: rivista di topografia ed arte napoletana, vol. X, nᵒ VI, 1901, p. 82 :« (…) io sentivo che l’arte era di rappresentar figure e cose, non viste, ma immaginate e vere ad un tempo (…) ».

4 Naples, Capodimonte, inv. PS74. Voir Domenico Morelli e il suo tempo: 1823-1901 dal romanticismo al simbolismo, cat. exp. (Naples, Castel Sant’Elmo, 29 octobre 2005-29 janvier 2006), Luisa Martorelli (dir.), Naples, Electa, 2005, p. 18.

5 En témoigne la photographie de son atelier prises par les frères Alinari après la mort du peintre, en 1905 (Florence, Archivi Alinari, cliché n° ACA-F-019160-0000).

6 Primo Levi l’Italico, Domenico Morelli nella vità e nell’arte, Rome|Turin, Roux e Viarengo, 1906, p. 212. Le tableau a ensuite fait partie de la collection Wissinger de Münich, avant de passer en vente à Londres chez Christie’s (« Ottomans and Orientalist », 21 juin 2000, lot 37).

7 Morelli s’est probablement procuré le papier d’œuvre auprès des papetiers d’Amalfi, par comparaison avec un dessin au papier filigrané conservé à Turin (Domenico Morelli: il pensiero disegnato, cat. exp. (Turin, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 20 décembre 2001-3 février 2002), Claudio Poppi (dir.), Turin, Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, 2001, cat. 50, p. 215, repr. p. 147) et des filigranes du fonds de dessins de la Galleria d’Arte Moderna de Rome (Rita Camerlingo, Il Fondo Domenico Morelli: catalogo delle opere su carta, Rome, Edizioni di storia e letteratura, 2010, F02 et F03, p. 306, repr. p. 313).

8 Par exemple, Paysage de Portici, Madrid, Museo del Prado, inv. D007418.

Domenico Morelli, Odalisque, 1877, huile sur toile, 925 x 1845 mm, localisation actuelle inconnue. © Christie’s.

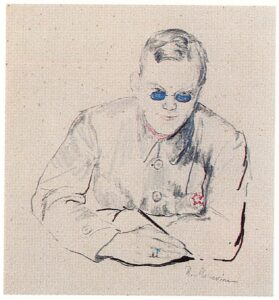

FILIPP ANDREEVIČ MALJAVIN

Kazanka (Samara, Russie), 1869-Nice, 1940

PORTRAIT AUX LUNETTES BLEUES (UN ‘BOLCHEVIK’)

Graphite, crayons de couleur

445 x 308 mm

Filipp Maljavin aurait d’abord été novice et peintre d’icônes au monastère d’Agios Panteleimon au pied du mont Athos avant d’entrer à l’Académie impériale des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg en 1892 et d’intégrer l’atelier d’Ilya Répine1. Il fréquente le groupe « Le Monde de l’art » (Mir iskusstva) formé par ses camarades Konstantin Somov et Anna Ostroumova-Lebedeva en 1898 (sans pour autant devenir membre), fer de lance du mouvement sécessioniste en Russie. Dès le tournant du siècle, Maljavin multiplie les expositions en Russie et en Europe : à Paris à l’Exposition universelle de 1900 – où il reçoit une médaille d’or pour Le Rire, tableau acquis l’année suivante par la Galleria Internazionale d’arte Moderna di Ca’ Pesaro –, à la Biennale de Venise en 1901 et à Berlin en 1903 et 19042.

Quelques années plus tard, il fait partie de la sélection d’artistes russes présentés par Serge Diaghilev au Salon d’automne de 1906 à Paris. Dans le sillage de Répine, son art « riche et puissant3 », alliant les talents de dessinateur à ceux de coloristes, ne passe pas inaperçu du public français. Ainsi, lorsqu’il émigre à Paris en 1924, Maljavin s’est déjà établi une certaine réputation et une identité de peintre de l’âme paysanne russe. La même année, Léonce Bénédite acquiert pour le musée du Jeu de Paume une toile monumentale, Paysannes russes (ill. 1), présentée lors de la première exposition monographique de l’artiste à la galerie Charpentier4.

Par ailleurs, Maljavin a réalisé nombre de portraits, de paysans russes comme de personnalités de la haute société (il est surnommé le « Besnard slave5 » par le critique Raymond Bouyer). Vers 1920, fort de la popularité de ses œuvres donnant à voir un certain visage de la Russie rurale, Maljavin est sollicité par le pouvoir bolchevik afin de réaliser une galerie de portraits des membres du parti et notamment de ses hauts dignitaires, Lénine, Léon Trotsky ou Anatoli Lunarcharsky6.

Si ces dessins n’ont finalement pas été réalisés en peinture, l’artiste les a précieusement conservé après son exil :

« Il est incontestable que [les portraits] ont une valeur historique – et même une très grande valeur ! Et les bolheviks eux-mêmes n’en sont guère conscients ! Personnellement, je traite mes propres œuvres avec soin, et ces dessins en particulier, (…) ils sont en lieu sûr7. »

Pablo Picasso lui-même a possédé un portrait de Lénine, comme il le confiait à Mikhail Alpatov en 19608.

Il existe un second portrait de notre modèle aux lunettes bleues, endossant l’uniforme de l’armée rouge décoré d’une étoile (ill. 2). Si son identité ne nous est pas connue, il semble s’être nouée une certaine connivence entre l’artiste et ce dernier, dont le regard dénote une pointe de provocation amusée. En quelques traits et grâce à l’emploi des crayons de couleur, Maljavin parvient ainsi à restituer la personnalité de ce jeune et fier membre du parti socialiste révolutionnaire.

À la mort de Maljavin, son atelier passe entre les mains de sa fille Zoia Bounatian, avant qu’il ne soit acquis en grande partie par un marchand monégasque au tournant des années 1950. Il est possible que ce dessin, conservé plus récemment dans une collection italienne, ait la même provenance9.

1 Ivan Samarine, « Philip Andreyevich Maliavin : A Private Collection of Paintings from the Artist’s Studio » dans le catalogue de la vente Philip Andreyevich Maliavin, Works from the Artist’s Studio, Sotheby’s, Londres, 19 février 1998, p. 12-13.

2 Nicola Kozicharow, « Filip Maliavin in Emigration: Artistic Strategy and the Afterlife Secessionism », Art History, vol. 42, n° 2, avril 2019, p. 307-309.

3 Arsène Alexandre, « L’exposition russe », Le Figaro, 52e année, 3e série, n° 288, 15 octobre 1906, p. 5, cité par Kozicharow, op. cit., p. 309 et n. 20, p. 328.

4 Le musée du Jeu de Paume acquiert un second tableau au Salon du Franc du palais Galliera en 1926, Réunion paysanne (Paris, musée d’Orsay, inv. RF 1977 247). Ibid., p. 309 et 318.

5 Ibid., p. 314.

6 Ibid., p. 321-322.

7 Lettre de Filipp Maljavin à son marchand tchécoslovaque Dmitrii Nikitin, 28 janvier 1937, cité dans Kozicharow, op. cit., p. 325 et n. 96, p. 330.

8 Ibid., n. 4, p. 328.

9 Samarine, op. cit., p. 12.

Ill. 1. Filipp Andreevič Maljavin, Paysannes russes, 1902, huile sur toile, 1975 x 3047 mm, Paris, musée d’Orsay, inv. RF 1977 246.

Ill. 2. Filipp Andreevič Maljavin, Portrait d’un bolchevik, graphite, crayons de couleur, 430 x 310 mm, localisation inconnue (vente, Sotheby’s, Londres, 19 février 1998, lot 268).

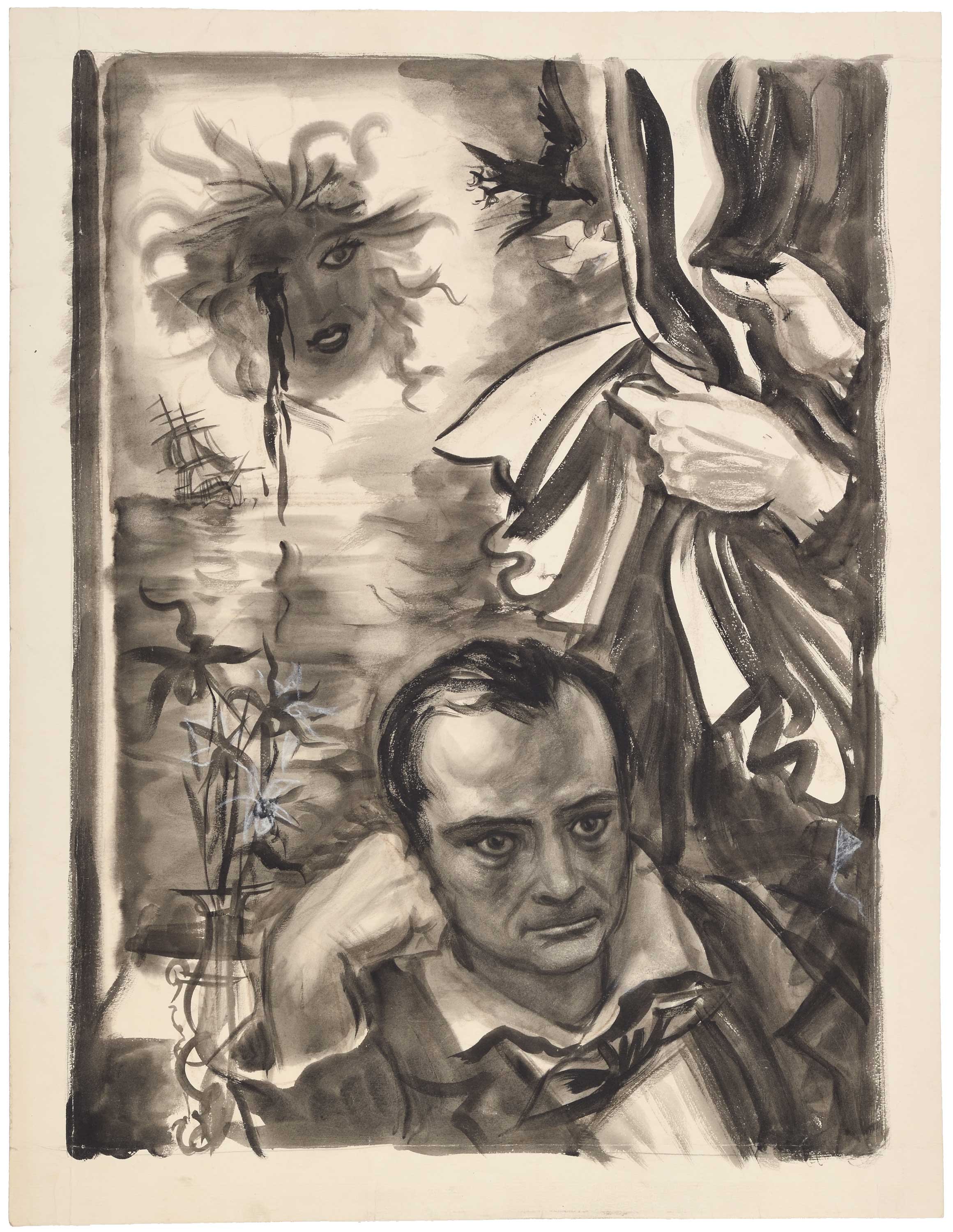

ALBERT DECARIS

Sotteville-lès-Rouen, 1901-Paris, 1988

PORTRAIT DE CHARLES BAUDELAIRE

Pinceau et encre noire, craie blanche

590 x 435 [la composition]

657 x 503 mm [la feuille]

Filigrane : « PAPETERIES L.C.B. PÂTE ‘J.L BLACONS’ ».

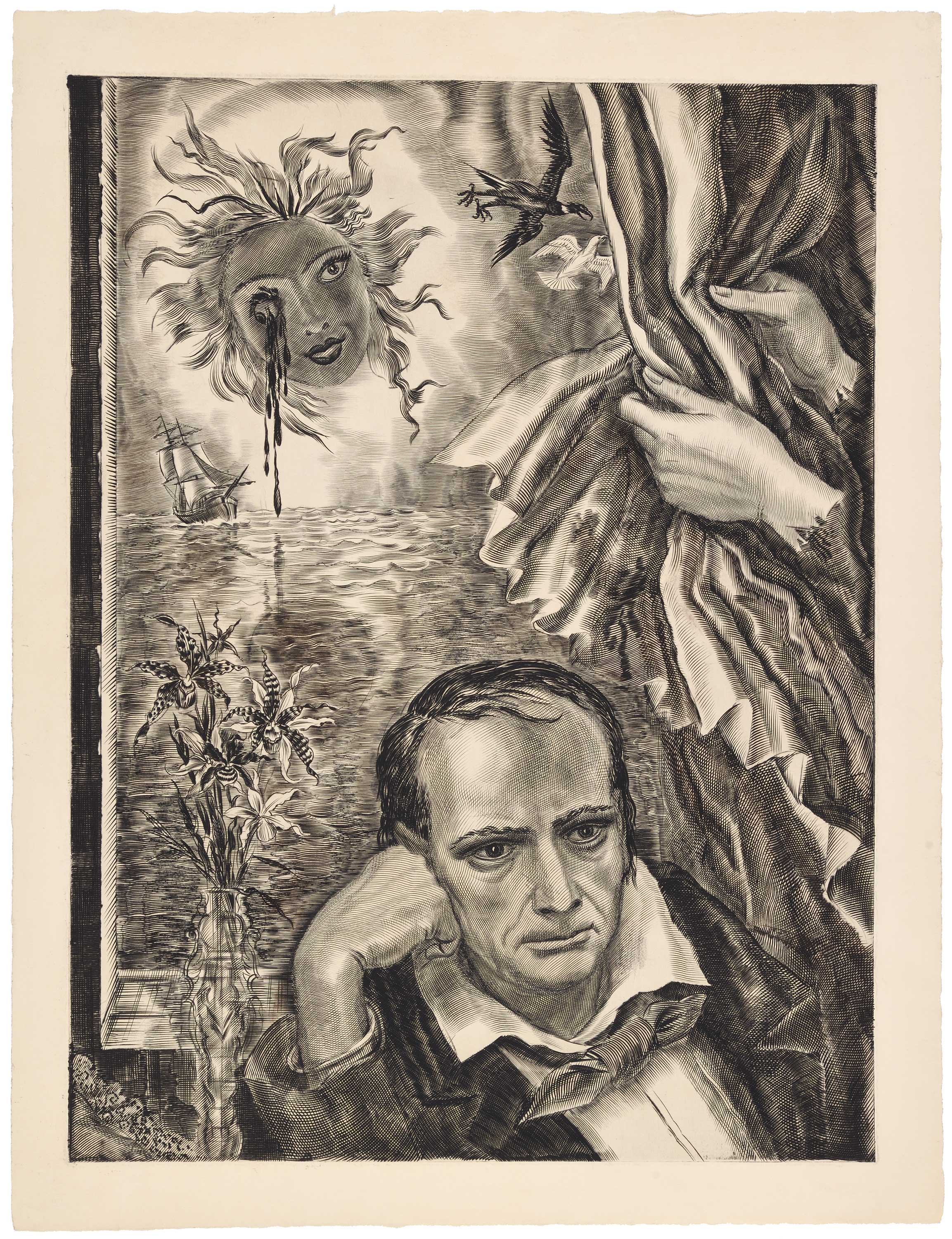

PORTRAIT DE CHARLES BAUDELAIRE (I)

Burin

580 x 435 mm [le coup de planche]

657 x 503 [la feuille]

Filigrane : « B F K Rives ».

Bibliographie : Isabel Boussard-Decaris et Jean-Marc Boussard, Decaris le Singulier, Ollioules, Les Editions de la Nerthe, 2005, cat. op. 687, p. 212.

Si Albert Decaris est l’un des principaux représentants de la gravure originale (ou « d’invention ») au XXe siècle, au soir de sa vie, l’artiste confesse cependant être devenu graveur « par hasard1 ».

En 1915, Decaris entre à l’École Estienne – où l’on forme avant tout à la gravure de reproduction –, avant de fréquenter l’École des Beaux-Arts de Paris. Il remporte le concours du Prix de Rome de gravure en 1919 et devient pensionnaire à la villa Médicis dès le mois de novembre de la même année. Il y passe plusieurs années et se lie avec le sculpteur Alfred Janniot, un proche de l’école de Bordeaux réunie autour de Jean Dupas.

À partir des années 1930, alors que la vogue est à l’édition de livres de luxe, Decaris réalise ses premiers travaux pour des sociétés de bibliophiles. Durant sa carrière, il illustre ainsi de nombreux textes, de Shakespeare, Cervantès ou Châteaubriand, et de poètes tels que Pierre de Ronsard, André Chenier ou Verlaine2. Par ailleurs, il réalise des centaines de compositions gravées, en particulier de grandes planches, du format raisin (50 x 64 cm) au format Grand Aigle (74 x 105 cm). Decaris a également gravé – en miniature – un œuvre philatélique de plus de cinq cents numéros.

Les hommes de lettres tiennent une place importante parmi la galerie de portraits gravée par Decaris, notamment les poètes romantiques français du XIXe siècle (Alfred de Vigny, Gerard de Nerval, Victor Hugo, Rimbaud et Verlaine). Il a tiré de Baudelaire deux grands cuivres avec quelques variantes3. Tous deux présentent l’écrivain en buste, l’air pensif et mélancolique, devant une fenêtre ouverte sur le large évoquant son célèbre poème L’Invitation au voyage. L’esquisse du portrait de Baudelaire, brossée en larges aplats de pinceau, au format de l’estampe, met en place tous les motifs de la composition finale. La transposition sur la matrice, sans intermédiaire ni repentirs, donne ainsi à voir toute la maestria technique de l’artiste, dont le burin, aux tailles fines et précises, produit à l’impression un modelé subtil et des noirs profonds4.

1 Decaris, gravures et aquarelles, cat. exp. (Paris, Musée de la Poste, 13 juin-13 septembre 1981), Paris, Musée de la Poste, 1981, [n. p.].

2 Pierre-Louis Martin, « Albert Decaris : l’œuvre gravé de bibliophilie », Revue française d’histoire du livre, 60e année, nouvelle série, nᵒ 70-71, 1991, p. 85 et suiv.

3 Isabel Boussard-Decaris et Jean-Marc Boussard, Decaris le Singulier, Ollioules, Les Editions de la Nerthe, 2005, cat. op. 687 et 689, p. 212.

4 « Entretien avec Albert Decaris » dans Albert Decaris, graveur de la légende napoléonienne, Paris, Bibliothèque Marmottan|Institut de France – Académie des Beaux-Arts, 1987, [n. p].